Combien de souffrances faut-il pour qu’un cœur chavire ? Et quand il chavire, combien de temps lui faut-il encore pour accepter de remettre en cause ce qu’il a appris et tient pour certain ?

Cet article de Richard Brouillette (psychothérapeute installé à Manhattan), posté le 15 mars 2016 dans le New York Times, porte beaucoup d’espoir. David Epston l’a envoyé à Pierre Blanc-Sahnoun et j’ai eu envie de le traduire. Les idées narratives et leurs nombreuses sœurs repoussent inexorablement les frontières de la psychologie moderne dans le monde occidental, et rien ne peut plus les arrêter.

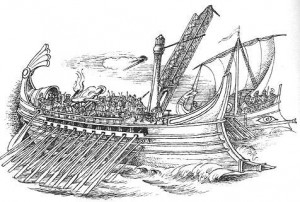

Si j’ai choisi l’approche narrative, c’est exactement pour les raisons que décrit Richard dans cet article, lorsqu’en formation de coaching, je refusais l’idée de faire porter l’entière responsabilité de la résolution des problèmes sur la personne. Aucun des auteurs de développement personnel qu’on me prescrivait alors ne se préoccupait, comme l’a fait Michael White, du contexte « élargi », forcément politique. Leurs pratiques par conséquent ne faisaient à mes yeux que renforcer la culpabilité des personnes en difficulté. Quand j’ai lu Maps, j’ai découvert avec un immense soulagement quelque chose de très différent, dont je retrouve l’esprit dans cet article. Car comme dit David Epston (email du 18 mars 2016) : « Et il faut être clair : c’est comme des esclaves sur des galères romaines qui seraient soignés par des docteurs pour des lésions attribuables au travail répétitif. »

Pour mieux comprendre le sens des paroles de David, lisez l’article du NYT :

Why Therapists Should Talk Politics

Richard Brouillette, 15 mars 2016, NY Times

Intégrer la question politique en thérapie : un cas de force majeure ?

Traduction Catherine Mengelle

« J’ai un entretien avec mon chef ensuite », m’explique ma patiente. « J’ai peur qu’elle ne me dise que je ne m’implique pas assez et qu’elle ne me demande de me porter volontaire pour faire des heures supplémentaires, afin de prouver ma motivation. »

Cette tension croît depuis des mois à son travail et elle redoute la menace tacite qui plane au-dessus de cet entretien : travailler plus longtemps, sans compensation, ou être poussée dehors. Elle trouve déjà difficile de passer autant d’heures loin de chez elle, mais elle ne peut pas se permettre de perdre son emploi. « Que vais-je dire à mes enfants ? » se demande-t-elle en s’effondrant. J’ai un nœud à l’estomac. Ce genre d’inquiétude revient régulièrement chez mes clients, au point que je me retrouve à m’intéresser de moins en moins aux problèmes et aux névroses individuelles, pour regarder de plus en plus ce qui se passe dans leur vie quotidienne.

Dans mon cabinet privé de psychothérapie à Manhattan, je rencontre beaucoup d’hommes et de femmes, en début ou milieu de carrière, qui essayent de faire face à des avalanches d’emails et à des tas d’autres obligations liées aux réseaux sociaux, à l’érosion de la frontière entre vie privée et vie professionnelle, à des salaires de départ qui n’ont pas bougé depuis la fin des années 90. Je vois des salariés plus âgés (au-dessus de 30 ans) essayer de s’ajuster à un marché du travail qui exige de régulièrement changer de poste et de cultiver sa « marque personnelle ». Personne ne prend la totalité de ses jours de vacances. Tout le monde travaille plus que ne le faisait la génération précédente.

Typiquement, les thérapeutes évitent de discuter en séance des questions sociales et politiques. Quand le client soulève ces sujets, le thérapeute préfère orienter la conversation vers une discussion sur les symptômes, les ressources du client, la pertinence de causes probables dans son enfance et dans sa famille. Mais je suis de plus en plus convaincu que cette pratique n’est pas appropriée. La psychothérapie, en tant que domaine, n’est pas préparée à répondre aux questions sociales majeures affectant la vie de nos clients. En général, quand ils ne peuvent plus répondre aux exigences croissantes de l’économie, les gens se sentent coupables et luttent pour vivre ensuite avec la culpabilité. On observe la même tendance bien sûr dans d’autres contextes : des enfants du divorce qui se sentent responsables de la séparation de leurs parents à la « culpabilité du survivant » éprouvée par ceux qui ont vécu des catastrophes. Lorsque la situation apparaît impossible ou inacceptable, la culpabilité sert de bouclier contre la colère qu’on éprouverait sinon : l’enfant peut être en colère après ses parents qui divorcent, le survivant peut l’être après ceux qui ont disparu. C’est pareil sur le plan social. Quand un système économique ou un gouvernement est responsable de faire souffrir les siens, ceux qui sont affectés se sentent profondément impuissants et compensent cette impuissance par de l’autocritique. Aujourd’hui, si tu ne peux pas devenir ce que le marché veut que tu deviennes, tu passes pour incompétent et tu n’as pas d’autre recours que la dépression. Ces 30 dernières années, je suis sûr que ces évolutions sur le lieu de travail ont peu à peu eu un impact psychologique aussi négatif que celui d’un événement traumatique, quoique de façon plus diffuse et moins décelable. Je ne crois pas que les gens soient conscients du degré de perte d’espoir et d’augmentation du stress chez eux ; le regard qu’ils portent sur eux est abîmé ; ils croient qu’ils sont condamnés à prendre ce qu’ils peuvent ; ils vivent dans un état proche de l’impuissance. Il arrive un moment où les gens ne peuvent plus en prendre davantage, où on leur en demande trop. Quelle dose de culpabilité peuvent-ils encaisser ? Quand vont-ils se retourner vers l’extérieur ? J’ai le sentiment que les psychothérapeutes jouent un rôle important dans le fait de placer la responsabilité à l’intérieur des personnes. Malheureusement, la plupart des thérapeutes ont été formés, dans le cadre de leurs consultations, à ne pas discuter des questions politiques. En renforçant implicitement de fausses assomptions sur la responsabilité personnelle, en renforçant l’isolement et le statu quo social, ils alimentent le problème. Quand le client décrit une situation de travail insupportable, la tendance en thérapie est de se centrer sur la nature de la réponse du patient face à la situation, traitant implicitement la situation elle-même comme une réalité immuable. Mais un environnement intenable ou injuste n’est pas toujours forcément une réalité immuable et les thérapeutes doivent considérer la question de façon explicite.

C’est de fait l’éternel dilemme en psychothérapie. Doit-on aspirer à aider un patient à s’ajuster ou bien l’aider à se préparer à changer le monde autour de lui ? Est-ce que c’est le monde interne du client qui est faussé ? Ou est-ce que c’est le monde qualifié de réel qui a perdu le nord ? En général, c’est une combinaison des deux et un bon thérapeute, je crois, va aider le patient à naviguer entre ces deux extrêmes.

Quand les thérapeutes font tourner la conversation uniquement autour du récit de vie du patient, en évitant une discussion franche sur les difficultés sociales et économiques, ils prennent le risque de réduire la psychothérapie à un outil de contrôle social. Cela peut sembler exagérément polémique, mais considérons la proposition faite par le gouvernement britannique l’an dernier d’intégrer des psychothérapeutes dans les agences pour l’emploi pour offrir un accompagnement aux chercheurs d’emploi, qui, s’ils déclinent l’invitation, verront leurs indemnités réduites. Dans une situation de ce type, la thérapie pourrait bien devenir un bras de l’état, en s’efforçant de « soigner » l’inactivité ou la réticence à travailler et en encadrant potentiellement la conscience sociale et politique de ceux que le dispositif est censé servir. Trop souvent, quand le monde est dérangé pour des raisons politiques, les thérapeutes restent silencieux. Au contraire, ils devraient reconnaître les choses, soutenir leur client et discuter la question. Il est inhérent à la thérapie d’aider une personne à comprendre l’injustice des difficultés qu’elle vit, de l’aider à réfléchir à la question de son initiative personnelle et à décider d’agir comme cela lui convient, quels que soient ses choix. Quand je suis dans cette situation avec un patient, j’introduis dans la conversation l’idée que ce qui lui arrive n’est pas juste, dans l’espoir de lui donner l’opportunité d’explorer comment il réagit au fait d’être maltraité, ce qui peut être révélateur de ses intentions et vital pour la thérapie.

J’ai eu une patiente un jour qui avait atteint un point de non-retour dans la situation qu’elle vivait au sein de la startup qui l’employait. Elle s’était battue pendant deux ans en thérapie avec l’idée qu’il était possible d’avoir une communication authentique dans les relations professionnelles. Notre thérapie l’a aidée à exprimer sa colère à travers un email courageux, bien senti et ciblé, qui a eu pour résultat que pratiquement la moitié de ses collègues l’ont soutenue et ont demandé à négocier directement avec le directeur général. Le rôle de soutien que joue la thérapie dans des cas comme celui-ci peut sembler à certains plus proche du travail social ou du conseil en organisation que du traitement de santé mentale. Mais c’est faux. Les thérapeutes doivent considérer ce genre d’interactions politiques dans leur cabinet comme inhérents au processus thérapeutique. Les patients, pour résoudre ce qui est devenu une cause interne de stress, peuvent décider de changer le monde autour d’eux, dans une expérience qui ne se contente pas d’entraîner un changement externe mais qui est aussi un changement interne, procurant un accroissement de la confiance en soi et permettant d’intégrer dans son caractère une dimension d’engagement.

Vous seriez surpris de savoir à quel point il est rare que les gens réalisent que les problèmes ne sont pas de leur faute. En travaillant sur les sentiments d’équité et de justice, on peut donner à un patient la chance de retrouver des compétences si souvent perdues, comme le souci de soi et la capacité à se défendre. On peut l’aider à remplacer la culpabilité par une colère purifiante, une colère libérant l’envie – et la demande – de s’épanouir, l’envie de se tourner vers l’extérieur plutôt que de rester enfermé sur soi, une colère qui pousse à changer les choses.

Il y a beaucoup de travail devant nous. Je ne sais pas si le temps et le lieu suffiront. Probablement pas. J’ai lu trop vite l’article initial. Beaucoup trop vite. Ainsi que les commentaires. Toutes mes excuses.

Je comprends et j’accepte que quelqu’un n’aime pas la déontologie et milite contre les organisations professionnelles. Elles le méritent toutes les deux certainement. Dans le contexte de notre histoire personnelle avec elles. Evitons cependant de généraliser ce qui ne leur rendrait pas justice.

Tu appartiens à l’équipe des formateurs de la Fabrique Narrative. Ta parole engage à la fois ta personne et cette institution, qui est aussi une forme d’association professionnelle ;-)…Comment donnes-tu envie d’aimer la déontologie ?

La plus ancienne forme de déontologie qui me soit connue est le serment formulé par les médecins occidentaux depuis plus de 2000 ans :

« Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l’engagement suivant. (…)

Je dirigerai le régime des malades à leur avantage, suivant mes forces et mon jugement, et je m’abstiendrai de tout mal et de toute injustice… »

Le serment d’Hippocrate n’a pas éclos dans la nature. Il est le résultat de plusieurs dizaines d’années d’observation, de réflexion et de débats éthiques par des humains qui s’étaient proposés d’exercer cette profession. Ce serment est toujours d’actualité mais il n’a pas cessé d’évoluer pour s’adapter à chaque époque et à chaque contexte. Son existence relie entre eux les médecins des pays occidentaux d’aujourd’hui et leurs prédécesseurs jusqu’à l’antiquité. Il les relie avec quel fil ? Le désir de prendre soin avec respect.

La déontologie est la formalisation écrite des décisions prises par un ensemble de personnes reliées au sein d’une même profession et soucieuses du bien être de leurs clients. Dans certaines cultures, cette éthique, ce souci des autres, se transmet oralement. Dans la culture occidentale, comme les paroles s’envolent la déontologie est formalisée par écrit et régulièrement mise à jour en fonction de l’époque, des débats et des spécificités locales.

Comprendre, connaître et appliquer le code de déontologie de ma profession est une source de fierté. J’aime prendre soin des personnes qui me consultent et j’aime savoir que mes consoeurs et confrères en font autant. Avec leur singularité et avec ce quelque chose, un code de déontologie, qui nous relie. La déontologie rend vivant un lien avec mes pairs partout dans le monde. D’ailleurs pas seulement les pairs d’aujourd’hui ou d’hier, mais aussi avec ceux qui suivront et qui partageront ce souci éthique. C’est comme si dans mon bureau je ne pouvais jamais être seul puique par cette tradition ils sont tous dans la pièce.

Je crains que, soucieuse d’économie et de performance, notre époque laisse peu de place à l’éthique et à la déontologie dans les enseignements dispensés pour apprendre un métier. Quand j’observe la façon de travailler de Michael White avec attention, je trouve que l’éthique de son geste est située à un niveau tellement élevé que je me demande s’il n’était pas d’origine extra-terrestre. Pourtant, quelle est la place réservée à l’éthique dans l’enseignement des pratiques narratives ? L’éthique et la déontologie ne sont pas tristes, ringardes ou ennuyeuses. Elles peuvent l’être suivant notre histoire personnelle. Elles peuvent aussi être une source renouvellée de plaisir, de joie, d’efficacité et de fierté.

Revenons au débat. C’est peut-être une faible fréquence de questionnement éthique qui amène ce psychologue à poser les questions de son article. S’il se les pose, tant mieux. Il était temps. Son article a suscité plus de 350 commentaires. Tant mieux. Voilà qui démontre un besoin de débats éthique dans sa profession et son contexte de travail. Le risque serait de généraliser. A tous les psychothérapeutes. Ensuite à toutes les professions de la relation d’aide. Je rejoins François Balta pour dire que nombreux sont les thérapeutes à s’être déjà posé ces questions. Et a y avoir répondu d’une façon suffisamment univoque pour leur grand public.

Michael White par exemple. Pierre Nassif prend la remarquable initiative de nous informer de sa position en citant cet extrait que je range parmi les dizaines de citations inspirantes de ce génie (merci Pierre Nassif). Du coup, je me pose des questions sur le commentaire de David Epston : était-il informé que son message personnel serait publié ?

Je préfère penser que non car cette métaphore est une généralisation abusive et culpabilisatrice qui ne nous fait pas honneur. Nous, praticiens narratifs, sommes à bord de la même galère et nous faisons confiances à tous les autres praticiens pour donner comme nous le meilleur d’eux-mêmes à partir de leur propre formation, de leur propre conscience et de leurs propres engagements.

A bientôt

Qui a dit : “I guess the reason we hold on to an idea of “repression” is that it gives a “speaker’s benefit” regarding liberation.”

Je me glisse enfin avec mille délices dans la lecture de vos commentaires. Ces échanges sont riches et je vous en remercie. Ils contribuent fortement à ma réflexion. Après y avoir longtemps travaillé, je n’interviens pas aujourd’hui en entreprise. Je voudrais bien dire que c’est par choix, mais c’est surtout que mon activité professionnelle ne s’est pas développée dans cette direction. Je ne cracherais pas à vrai dire sur les montants que je pourrais lui facturer. A moins que ce ne soit un choix finalement, car je n’ai vraiment pas envie d’y revenir. Mes amis narratifs, je les entends comme si j’y étais, m’aideraient à considérer la voie que j’ai prise comme un choix correspondant à une histoire préférée, mais je n’en suis pas tout à fait sûre.

Difficile toutefois, Stéphane, de compter sur moi pour initier le développement d’une association de coachs narratifs, au sens d’une organisation professionnelle en tout cas. Pourtant, j’aime les idées qui la motiveraient, mais je militerais plutôt contre les organisations professionnelles (encore une fois, mes choix professionnels font que je peux me passer d’elles, je le sais bien) et je n’aime pas non plus l’idée d’écrire le code de déontologie qui devrait l’accompagner. Comme le Stroumpf Grognon dirait : j’aime pas la déontologie ! Je préfère me nourrir de mes lectures, de vos réflexions diverses et variées, réfléchir, toujours réfléchir, ne jamais s’arrêter de réfléchir. Un code arrête la réflexion et s’impose. Puis on finit par perdre le sens, par ne plus savoir pourquoi il faut ou il ne faut pas faire ci ou faire ça. On l’applique, point. Que chacun réfléchisse pour soi et que nous partagions nos réflexions, ça me plaît beaucoup plus.

Chaque fois que j’exprime des opinions, je m’inquiète de mon manque de recul et de tout ce que vous pourrez trouver comme contre-arguments convaincants. Mais c’est aussi ce que je recherche, alors je prends le risque de me tromper et vous remercie de votre participation si riche.

Juste un mot sur une initiative récente de La Fabrique Narrative : un annuaire (sans doute à améliorer sur le plan pratique) de praticiens et praticiennes narratifs.

Ce que montre d’abord l’article de Richard Brouillette, c’est qu’un psychothérapeute traditionnel, exerçant à Manhattan peut, en interrogeant simplement sa pratique, découvrir que « la personne n’est pas le problème ». Je vois d’ici le large sourire de David Epston voyant là le signe que les idées narratives progressent à grand pas : réjouissons-nous avec lui.

Je vois néanmoins une certaine confusion entre les registres du social et du politique, comme s’ils étaient interchangeables. Que serait l’intrusion du politique dans les problématiques justement dénoncées par Brouillette ? De demander des lois destinées à contrôler ce qui se passe à l’intérieur des entreprises pour empêcher certains comportements limite, par exemple. L’action qu’il montre et dont il se réjouit – sa cliente interpelle publiquement le directeur général et elle est approuvée par la moitié de ses collègues – relève-t-elle du politique ? On peut en faire une analyse politique en lui donnant un caractère exemplaire, mais en elle-même, elle représente l’action d’une communauté humaine prenant directement en charge ses propres problèmes, sans en référer à l’instance politique, justement.

Quelles est l’analyse politique que fait Brouillette ? Elle transparait par bribes. J’ai relevé quelques passages : « … un système économique ou un gouvernement est responsable de faire souffrir les siens … » et « ce que le marché veut que tu deviennes ». Bien sûr, on ne peut pas attendre d’un thérapeute bien davantage : ce n’est pas son travail. Veut-on que cela le devienne ?

Personnellement, je n’en suis pas convaincu. Ce thérapeute possèderait une analyse faisant découler directement du système politico-économique les comportements aberrants observés dans l’entreprise. Il saurait ce que devrait être le système qui les corrigerait. Il amènerait son client à le comprendre et à militer dans son propre environnement à l’avènement d’un tel système. Evidemment, il n’en est rien : ni le thérapeute, ni qui que ce soit ne disposent aujourd’hui d’une telle analyse.

On peut même penser que si toutes les contestations qui prétendent se situer au niveau politique ne disent à peu près rien désormais, c’est en raison de la faillite patente des grandes idéologies du XXème siècle : plus personne ne se permet de s’y référer, mais certains les regrettent. De là viennent ces discours flous, compliqués et vides, finalement.

Un thérapeute peut se faire illusion en s’imaginant qu’il sait où le monde doit aller. A supposer que certaines de ses idées se tiennent, cela fait-il partie de son travail que d’amener son client à une position depuis laquelle ce dernier les adopterait ? En tout cas, en agissant ainsi, il se mettrait lui-même au centre. Fini la liberté du client de découvrir par lui-même son rêve, de réussir à mobiliser à nouveau ses moyens d’action, de redevenir auteur. Nous serions dans la contrefaçon de l’approche narrative.

Je voudrais citer, en m’excusant de sa longueur, un passage du chapitre 6 des « Reflections on Narrative Practice » de Michael White, intitulé : « Direction and Discovery – a conversation about power and politics in narrative therapy » (orientation et découverte – une conversation sur le pouvoir et la politique en thérapie narrative). Je traduis ici ce passage qu’on trouvera aux pages 112 et 113 :

– Michael F. Hoyt : … J’entends ces derniers temps que certains considèrent la thérapie narrative comme une sorte de mouvement social ou une sorte de philosophie de la libération. Elle est marquée dans certains groupes comme politiquement « à gauche ». En avez-vous entendu parler ? Souhaitez-vous que la thérapie narrative soit perçue de cette manière ?

– Michael White : J’ai entendu des réflexions sur la thérapie narrative qui vont dans ce sens et cela me préoccupe car de tels avis sont réducteurs pour les différents mouvements sociaux et minimisent le courage dont font preuve ceux qui y participent, ainsi que la force de leur contribution et de leurs résultats. Je ne connais aucun thérapeute qui ait risqué sa vie ou la sécurité de sa famille, qui ait complètement compromis son bien-être ou qui ait été exilé en raison de son engagement pour la thérapie narrative. Pourtant de telles situations sont couramment vécues par des personnes qui participent à des mouvements sociaux ou à des initiatives relevant de la philosophie de la libération.

Il y a une autre raison pour laquelle cela ne me convient pas que l’on considère la théorie narrative comme un mouvement social. Je ne comprends pas comment la thérapie narrative pourrait s’établir comme un mouvement social ou comme une sorte de philosophie de la libération. Ce que je sais des mouvements sociaux, c’est qu’ils possèdent une large assise et qu’ils sont concentrés vers un but. Très souvent, ils s’occupent de vastes problèmes de justice sociale à partir de positions politiques variées. C’est pourquoi, je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit dans ce que je crois être la thérapie narrative qui lui permettrait de prétendre être un mouvement social ou une philosophie de la libération.

D’ailleurs, les philosophies de la libération se concentrent avant tout sur les forces de l’oppression et de la répression. Il résulte de leur proximité avec l’humanisme libéral que ces mouvements intègrent généralement une vision forte ou un récit alternatif sur la manière dont le monde pourrait se transformer. Cela est bien distinct du projet de la thérapie narrative. Celui-ci consiste à entreprendre une exploration localisée de ce qui se passe et de la manière dont les choses deviennent autres que ce qu’elles étaient. C’est d’entreprendre une description riche des connaissances sur la vie et des savoir-vivre que cela révèle. C’est d’envisager les possibilités, les limites et les dangers potentiels liés à la manière dont se passent les choses par rapport à ce qu’elles étaient auparavant. Même si je crois que de telles préoccupations relèvent d’une pratique reflétant une sensibilité sociale et politique, je veux répéter que je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit dans cette pratique qui permette de constituer la thérapie narrative en mouvement social”.

Je crois qu’une des spécificités du coaching concerne son objet. A savoir, l’examen de la manière dont chaque client se situe dans sa relation avec son activité professionnelle ; plus globalement avec ce que l’on peut appeler d’un point de vue sociologique ou anthropologique, idéologique, politique, culturel ou religieux : le Travail.

Il s’agit non seulement d’examiner la manière que chaque client a de se situer par rapport à son activité professionnelle – et dans celle-ci – mais aussi de regarder la place qu’occupe le Travail dans sa vie. Ce à quoi il est prêt à renoncer, ce qu’il est prêt à changer ou à faire changer. Jusqu’à quel point il est prêt à se conformer à une injonction normative décidée et/ou véhiculée dans le contexte professionnel dans lequel il évolue

Derrière le fait de vouloir, par exemple, mieux développer son affirmation de soi ou encore mieux gérer son stress, il s’agit surtout de se positionner en rapport avec un pouvoir ou une autorité qui l’impose ; d’arbitrer les avantages et les inconvénients de cette possible intériorisation en rapport avec sa propre identité ou de sa présente ou future employabilité.

Se faire coacher pourrait donc correspondre à ceci : se faire aider dans la manière d’intérioriser ou de se libérer de normes psychiques ou comportementales produites dans et par notre environnement professionnel.

En arrière-plan, se situerait donc, la question du refus ou de l’adaptation de cette norme à soi : on pourra parler de tentation d’individuation. En psycho dynamique de groupe, nous savons que l’adhésion à un groupe demande à chacun de ses membres un arbitrage entre sa volonté d’appartenir au groupe en adoptant ses codes, ses rites, ses règles, ses normes et la volonté de s’en et de s’y faire reconnaître comme individu, reconnu comme tel dans sa différence et son libre arbitre.

Le coaching est de mon point de vue, un des lieux et l’un des moments où se produit cet arbitrage. Il y en a peu d’autres.

Le coaching est donc un lieu d’arbitrage où nous accompagnons des personnes en réflexion sur des problématiques de pouvoir, d’autorité, de motivation, de place, d’identité, et d’employabilité. Ceci, dans des organisations elles-mêmes confrontées à des problématiques de productivité, de rentabilité, de gestion et de stratégie de conquête de marché, et de pérennité.

Le coaching se situe donc dans un interstice pensé, où se joue, pour chaque client et chaque coach, l’élaboration d’une pensée à partir du langage et de ses possibilités. Cette élaboration produit de la collaboration ou de la contestation. De l’acceptation ou du refus. Elle détermine du juste, du meilleur et du légitime, ou à la suite de Paul Ricoeur, de la “visée éthique”, promesse partagée d’une vie accomplie, confiance aux vertus, aux désirs et aux finalités qui animent notre agir. Mais aussi de ce qui s’impose comme obligatoire et “juste”, et qu’il appelle les “normes morales”, le recours aux règles qui limitent le mal que nous pouvons nous faire les uns aux autres. Et enfin de ce qui nous apparait comme “sage”, simplement, praticable dans une situation complexe et difficile où les impératifs moraux semblent contradictoires, et c’est ce que Ricoeur appelle la “sagesse pratique”.

Le coaching est un processus d’accompagnement où s’élabore de l’éthique philosophique.

Or, si l’on pose le coaching comme un espace d’arbitrage et d’accompagnement qui interroge les rapports de chacun avec le Travail, et à travers lui, où se fonde de l’éthique philosophique, pourquoi le coaching n’est-il apparu que si récemment ? Le questionnement de soi en rapport avec le Travail étant vraisemblablement une question qui traverse les esprits depuis la création du Travail, lui-même.

Pourquoi se faire accompagner professionnellement aujourd’hui plus qu’hier ?

D’abord, je rappellerai que le fait d’accompagner une personne est désormais inscrit dans la loi, celle du 2 janvier 2002. Et même si ce sont les secteurs sociaux et médico-sociaux qui sont concernés de prime abord, le Mouvement pour l’Accompagnement et l’Insertion Sociale (M.A.I.S) dont les travaux ont inspiré le texte, précise au niveau de l’accompagnement professionnel, qu’il s’agit, d’une part, de la préparation du projet d’insertion professionnelle en lien avec les organismes compétents dans les domaines de formation, et du soutien des intéressés pendant cette étape, puis, une fois le travail trouvé : par les organismes compétents, par le service en collaboration avec ces derniers, par la personne et son réseau. D’autre part, d’une forme de médiation avec le milieu professionnel et le suivi social en entreprise pour adapter le nouveau salarié à son milieu de travail, et réciproquement, le milieu de travail à son nouveau salarié, puis par la suite pour pérenniser l’emploi. Ces 2 plans pouvant se retrouver dans un accompagnement de type « coaching ».

Ainsi, l’accompagnement s’inscrit-il désormais dans une dynamique globale qui souhaite sortir le citoyen d’une logique d’assistance pour le positionner dans une logique de choix, d’autonomie et de participation. L’accompagnement professionnel privé participe, de mon point de vue, de cette évolution notamment dans un contexte économique où le Travail et la relation que nous formons avec lui, sont bouleversés

Ecoutons, à ce sujet, Jean VIARD dans Eloge de la mobilité, des congés payés à Internet. Il explique que nous vivons aujourd’hui en moyenne 700 000 heures, contre 500 000 il y a 70 ans. Nous dormons pendant 200 000 d’entre elles.

Il y a 70 ans, nous travaillions pendant 200 000 heures, ce qui nous laissait grosso modo 100 000 heures pour faire le reste : apprendre, aimer, jouer, créer, transmettre. Aujourd’hui, nous travaillons « à peine » 70 000 heures, durée des études, durée effective du temps de travail et retraite obligent ! Soit « à peine » 10 % de notre vie.

Il nous reste donc 430 000 heures pour faire autre chose que travailler.

Que devient dans ce contexte la notion de Travail ? Et quel travail ? Effectué pour qui, comment, par qui et surtout pour quoi ? C’est à cet examen millimétré que nous sommes conviés en tant que coachs me semble t’il.

Merci à vous tous pour cette proposition de réflexion et merci à François de nous rappeler que le débat est ancien et inhérent au job. (voir aussi l’article “les psys complices des dictatures” dans la revue “le cercle psy” n°20)

Il est temps d’aborder ce sujet aussi en dehors de nos précieuses séances de supervision. Il s’agit d’une question essentielle occultée des formations en coaching, la mienne en tous cas. Or aujourd’hui certains rapports d’expertise, dans le cadre de diagnostic sur les facteurs de risques psychos sociaux, préconisent du coaching dans leurs propositions de solutions. Voilà bien un exemple concret du lien social entre coaching et organisation.

Ce qui est vrai pour la rose l’est aussi pour son rosier.

Le travail d’accompagnement des équipes est parfois rendu très délicat par l’instrumentalisation qui peut en être fait (par les organisations et / ou les équipes elles mêmes).

J’ai pu me retrouver comme le médecin dans cette galère dont parle David Epston. Et comment faire quand la cohésion “prend” et que l’engagement se déclare et que s’exprime “la colère purifiante” ? Les “esclaves” soignés par des médecins bien intentionnés après avoir accepté quelques pansements sur leurs jambes de bois et quelques couleuvres avalées plus tard décide de balancer par dessus bord l’équipage et son capitaine après lui avoir arraché la chemise ….

et peut être bien le médecin avec ?!

Il y a un autre aspect qui me semble politique aussi et me questionne. Cette fois ci en lien direct avec l’approche narrative et son utilisation dans certains coaching.

j’ai appris que l’approche narrative trouve son origine dans l’accompagnement des populations ayant perdu leur identité ou pour le moins en souffrance, des populations victimes. (= qui a subit un mal)

Il s’agit bien d’un effet thérapeutique puissant et respectueux.

Cependant il nous arrive d’accompagner des personnes qui sont loin d’avoir perdu leur identité et dont les histoires préférées évoquent Individualisme, Pouvoir (etc) sans Ecologie aucune. J’aimerai bien qu’on me dise comment j’accompagne dans une posture narrative le capitaine de galère cité plus haut. En épaississant le trait est ce que je ne risque pas de faire qu’il demande aux galériens de ramer plus vite ?

(en vrai j’utilise mon droit de retrait et j’ai déjà pris la fuite au galop)

A cause – grâce – à sa dimension sociale (politique), l’approche narrative n’est-elle pas réservée à certains types de coaching ?

Au risque de s’éloigner de la question posée par cet article, je figure parmi les destinataires des chroniques de Michel Moral et j’ai donc reçu hier celle à laquelle vous faites référence et dont vous livrez un extrait.

Comme je suis en désaccord avec le point de vue présenté mais que je le respecte, j’ai répondu à Michel Moral. Je décris l’étude ICF/HCI et son utilisation comme une technique de vente. Je n’ai rien contre les techniques de vente à condition de les présenter comme telles.

La culture coaching n’existe pas. Il existe une consommation de prestations de coaching par les organisations et une corrélation de cette consommation et leurs résultats financiers. Il existe des cultures coaching. Prenons un exemple en relation avec ce billet.

Michel Moral et moi appartenons au même syndicat professionnel de coachs et respectons le même code de déontologie. Or, je trouve que ce code de déontologie est équivoque quant au comportement à adopter en face de deux demandes, celle de la rose et celle du jardinier, quand ces demandes ne convergent pas et que l’intervention de coaching aurait pour effet de confirmer un statut problématique à la rose.

Michel Moral trouve que le code de déontologie est suffisamment clair. Donc, pour être cohérent avec mon éthique personnelle, j’applique le code de déontologie d’une autre association dont je ne suis pas membre et qui stipule :

“Art. 2-3 – Demande formulée

Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.”

Comment parler d’une culture coaching quand sur une question éthique aussi sérieuse les réponses sont aussi éloignées ? Parler d’une (seule) culture coaching, c’est rester dans un cadre de pensée moderne avec une ambition d’universalité qui ignore la diversité foisonante des cultures locales de coaching ou des micro cultures.

La culture coaching est souvent une culture majoritaire au sein d’associations comme ICF ou EMCC. Difficile de généraliser ces cultures à tous les coachs. Exemple, le débat auquel invite cet article. Les coachs qui se sentent concernés par cette question, s’ils existent bel et bien partout dans le monde, sont parfois en dehors de la culture coaching majoritaire dans leur sassociations professionnelles de coachs.

Si la Fabrique impulsait la création d’une association mondiale de coachs narratifs, je m’engage à en devenir membre.

Je ne sais pas depuis combien de temps Richard Brouillette exerce son activité de thérapeute ni quel âge il a. C’est vraiment formidable qu’il découvre qu’il y a une dimension sociale, et donc politique, aux souffrances individuelles. La mise en cause des institutions ne date pas d’hier: de Pussin et Pinel libérant les malades de leurs chaînes à Bicêtre en 1793 à l’antipsychiatrie et les thérapies institutionnelles nourries de réflexions à partir de l’expérience concentrationnaire et questionnant la chronicisation, en passant par 68 où, slogan de l’époque, “tout était politique”, et tous les travaux accumulés depuis plus de trente ans sur la souffrance au travail, la question du politique est au cœur des pratiques thérapeutiques. Agent d’intégration sociale, donc de contrôle social, et agent de développement personnel, les psys ont toujours été travaillés par cette contradiction. Les structuralismes divers ont tous mis en cause les structures sociales face une individualisation-culpabilisation des personnes. Le balancier est même, avec Foucault, Bourdieu, et beaucoup d’autres, allé un peu loin dans la déresponsabilisation des personnes et la culpabilisation du “système”, d’où d’ailleurs un procès des sciences sociales accusées de fournir des excuses aux “victimes” de la société .

La pensée systémique tente aujourd’hui de rééquilibrer les choses en considérant ET les pressions sociales ET la démarche individuelle. Le problème demeure : l’individu a besoin d’un contexte social pour s’épanouir, et ce contexte ne va pas nécessairement dans le sens de cet épanouissement. Comment des coachs, qui se vendent sur leur efficacité le plus souvent et sur l’amélioration des performances (cf cet extrait du dernier mail diffusé par Michel Moral : “la récente étude d’ICF/HCI (Human Capital Institute) sur les « Cultures Coaching fortes » montre fort à propos une nette corrélation entre pénétration du coaching et « engagement » d’une part et avec les « résultats financiers » d’autre part. Nous verrons ce que le marché décidera mais la « Culture Coaching » fait clairement partie des solutions envisagées par les entreprises les plus performantes.”), comment donc les coachs vont-ils équilibrer le soutien aux personnes et la prise en compte des effets délétères de leurs environnements? C’est sur cette crête difficile que s’exerce depuis toujours le travail des thérapeutes. Bienvenue aux coachs dans le monde de la complexité. Et les thérapies narratives sont certainement un des outils de ce travail… à condition me semble-t-il de ne pas répéter les erreurs des années 70 qui étaient de penser, comme semble-t-il notre psy new-yorkais en termes de “ou” (s’ajuster), “ou” (changer le monde), “ou” (le monde interne), “ou” (le monde qualifié de réel)… Comme le narre très joliment Stéphane Kovacs, penser les relations conduit nécessairement à réinstaurer du collectif là où la concurrence généralisée et la performance individuel et le développement toujours plus positif du capital (!) humain génèrent souffrance et dévalorisation. L’espace de l’accompagnement individuel peut aussi être un lieu de réflexion, et de décision, à propos des contextes de vie de la personne. Méfions-nous cependant de l’instrumentalisation des accompagnés qui pourrait être faite avec, bien sûr, les meilleures intentions du (meilleur des) monde(s).

Je dirais juste motivant, inspirant, questionnant … tout ce que j’apprécie dans une lecture.

merci du partage

Hello,

Les questions posées par cet article relèvent de quelque chose qui a une histoire, des histoires, quelque chose qui est mobile et aérien et se pose de temps en temps pour inspirer des pratiques ou leur servir de modèle, quelque chose qui vit à travers un débat qui se renouvelle au fil des époques, des domaines et des contextes, je veux parler de l’éthique et de sa petite cousine, la déontologie.

Bravo et merci pour la décision de traduire cet article et l’énergie investie. Votre sensibilité éthique vous honore.

Quand une rose peine à fleurir, quel jardinier cherche la cause dans la fleur ? Quel jardinier tire sur la tige pour la faire pousser plus vite ? C’est ce qui se produit parfois dans les organisations qui sont aveugles à l’environnement de chaque fleur, qui cherchent des causes dans les fleurs sans réaliser leurs relations avec leurs jardiniers et font appel à un ingénieur agronome quand elles échouent dans leurs tentatives de les guérir.

Heureusement, la plupart du temps jardiniers et roses coopèrent dans une relation vertueuse où fleurir est le fruit d’un réseau complexe d’interactions. Tel n’est pas toujours le cas et l’intervention de l’ingénieur agronome suscitera ou pas des questions éthiques. La fleur lui est présentée comme le problème et le voilà invité à jouer un rôle de soigneur.

Comment opérer alors que les acteurs ne sont pas nécessairement conscients de la réalité de ce que cette métaphore horticole peine à décrire ?

Devant une demande d’accompagnement présentée par plusieurs personnes, des questions surgissent que parfois le praticien ne se posera pas, sa formation l’a-t-elle suffisamment préparé à se les poser, ou que parfois il éludera, la concurrence est rude et il n’est déjà pas facile de trouver des clients alors comment les confronter et prendre le risque de perdre un contrat ?

Je n’en suis pas membre mais à ma connaissance seule la Société Française de Coaching répond de façon simple, directe et univoque à la question du comportement à adopter quand les demandes de la fleur, du jardinier, voire du fleuriste, ne convergent pas suffisamment. Pour dire combien repérer ce genre de situation nécessite un entraînement particulier : le questionnement éthique n’est pas uniquement, c’est aussi une compétence qui demande un apprentissage.

Je me suis donc fabriqué une méthode pour mettre ce genre de situation à plat au sens propre et au sens figuré :

– réunir (toutes) les parties prenantes de la demande de coaching avant de commencer l’intervention (après, c’est souvent trop tard) ;

– donner à chacun la parole, écouter et conduire la réunion comme à l’habitude avec une réunion tripartite sans souligner les éventuelles divergences qui se manifesteraient ;

– une fois paroles, pensées, émotions exprimées, inviter chacun à dessiner la situation sur une feuille de papier en utilisant les images, symboles de son choix et demander de personnifier le problème pour le faire apparaître comme un des acteurs de la situation (exemples : la lettre P, un smileys, un personnage, etc);

– inviter chacun à raconter l’histoire représentée par le dessin.

Quand le problème est placé sur un acteur (la fleur) ou à l’intérieur de celui-ci, c’est la confirmation que cet acteur est considéré comme le problème, parfois y compris par l’acteur lui-même.

C’est le moment d’inviter chacun à comparer son dessin avec celui des autres et à observer les divergences. Le problème est dans ces divergences, pas dans les personnes et ce qui est à accompagner est leur externalisation pour rendre possibles d’autres histoires d’intéractions où apparaîtront les buts, rêves, valeurs, principes, engagements individuels et collectifs que ces divergences rendaient inaudibles.

Parfois, l’échange sur les points communs et les différences entre les dessins externalisera le problème et conduira à sa dissolution laissant ainsi la place à l’élaboration d’un objectif de coaching individuel conscient de la relation entre la rose et son environnement, donc à un objectif écologique.

Parfois, un jardinier persistera à demander à l’ingénieur agronome d’agir sur la rose pour localiser ses faiblesses et la soigner de sa soi-disant maladie. En pareil cas, j’appliquerai l’article 2.3 “demande formulée” de la Société Française de Coaching en expliquant aux parties cette décision.

Au nom de la Rose,

Stéphane Kovacs

Merci Catherine pour ce texte. Très belle source de réflexion pour moi.

Il me reste à remplacer “thérapeute” par “consultant” ou “coach” et relancer ma pensée et ma recherche sur le sujet….

Merci de ce partage qui me rappelle qu’il existe d’autres modes de pensées, d’autres personnes, d’autres conceptions que ceux et celles que les discours dominants nous soufflent comme “réel.le.s” et “norma.ux.les”