Par Laure Romanetti

Par Laure Romanetti

Nous connaissons bien Laure Romanetti, collègue Néo-zélandaise pionnière dans l’analyse de l’influence des règles grammaticales dominantes dans l’édification d’identités “de seconde zone” pour les femmes. Elle nous avait déjà offert un article passionnant sur le sujet. Aujourd’hui, elle nous présente un ouvrage important de l’universitaire Edwige Khaznadar, sur la contamination ordinaire des représentations par le langage.

Merci Pierre de m’inviter sur cet espace d’ Errances Narratives, afin d’y présenter le dernier livre d’Edwige Khaznadar: « Le sexisme ordinaire du langage ». Cet ouvrage qui vient de paraître aux Éditions L’Harmattan est la synthèse des 30 années de recherches effectuées par le Professeure Khaznadar[1]. Aïe, mais comment dire ? Le professeur ? La professeure ? Le professeure ? Eh bien ! il n’aura pas fallu attendre longtemps pour nous retrouver au cœur du problème.

Ce ‘Problème’, telle une thérapeute narrative, Edwige le parcourt, en long en large et en travers. Dans un premier temps, elle l’observe à travers des textes délibérément variés : elle établit une ‘carte’. Ensuite, elle répertorie puis expose les discours dominants qui ont participé à l’avènement du ‘Problème’ et qui maintenant l’entretiennent. Enfin, elle déconstruit méticuleusement ces discours. Chemin faisant, elle nous emmène, nous, lecteurs, sur le terrain de la réflexion, et pour ce faire, elle ne manque pas d’humour, le ton est lancé dès l’introduction. Page 10, elle annonce:

– Question générale : pourquoi les hommes sifflent-ils si bien ?

– Réponse générale : parce qu’ils ont une cervelle d’oiseau.

– Deuxième question particulière : Qu’avez-vous compris ?

L’humanité en général ou « les hommes », bien masculins, en particulier ?

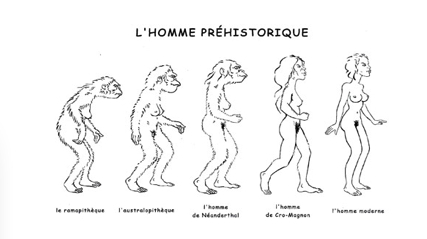

Avec toute la rigueur dont sont capables les universitaires de son niveau, elle décortique tout. Cela commence par le dessin d’un homme préhistorique :

Suivi par d’un article du très sérieux Géo Magazine sur « L’incroyable voyage des premiers Hommes». Elle continue avec un texte littéraire de Souad Guellouz « Les jardins du nord » où il est question de « solidarité entre tous les hommes de Dieu » (p. 153). Puis les lecteurs découvrent un texte sur « La relation d’aide en service social » ou six assistantes sociales, toutes femmes, parlent d’elles au masculin. Je ne m’étendrai pas sur les annonces de pôle emploi[2], passées elles aussi sous la lorgnette de l’imminente linguiste. Le constat est sans équivoque : mais où sont les femmes ?

De toute évidence, elles ne sont pas dans les textes étudiés par Edwige. Pour que les femmes soient présentes dans le paysage linguistique francophone, il faut qu’elles soient identifiées :

– Laure ramène toujours sa fraise, elle nous agace !

Mais :

– Les féministes comptent désormais quelques hommes en leurs rangs, j’en profite pour saluer ici le mouvement « Zéro Macho », grâce à eux, les féministes sont de plus en plus forts !

Après l’étude approfondie des textes, Edwige expose les discours qui conduisent inlassablement à ce désastre. Elle nous invite à parcourir les dictionnaires et les livres de grammaire (p.141):

– Au XVIe siècle avec Palsgrave, le masculin génère le féminin (cela vous rappelle quelque chose ?)

– Au XVIIe siècle avec Vaugelas, le masculin est le plus noble des deux genres.

– Au XVIIIe siècle avec l’Encyclopédie, le masculin est le premier des deux genres.

– Au XIXe siècle avec Bescherelle, le masculin est immanent : il est le nom par nature.

– Au XXe siècle le masculin « non marqué », est la dénomination humaine universelle, le féminin est « le sexe ».

Autant de discours idéologiques, assurément dominants – il nous suffit de ressortir nos livres d’écoliers et d’écolières pour nous en rendre compte – qui œuvrent tous dans le même but: les femmes doivent rester invisibles dans notre langue. A peine exposés, ces discours sont déconstruits, ou plutôt démolis, l’ auteure parle de «Neutre, générique et joyeux amalgames » (p 114) et en profite pour remettre les pendules à l’heure côté grammaire.

Mais, malgré le ton joyeusement sarcastique de l’ouvrage, l’heure est grave, car comme souvent, dans les cas de domination trop pesantes et trop injustes, la révolte couve puis s’exprime. La commission Roudy, dont faisait partie Edwige Khaznadar a joué ce rôle : elle a dénoncé les injustices et a réclamé, au nom des femmes, une petite part de visibilité dans la langue. Rien de bien révolutionnaire, simplement commencer par la féminisation de certains noms de métiers comme « écrivaine » ou « docteure ». Mais c’était déjà trop et le rejet catégorique de « la féminisation des noms de métier » par l’académie française est toujours, tristement, d’actualité. « L’attaque – de l’institution – est frontale » déclare la professeure de linguistique. On se demande bien pourquoi ? Je fais le choix délibéré de ne pas relater ici les insultes prodiguées par certains académiciens à l’ encontre des femmes. Je préfère m’attarder sur les conséquences que peut avoir « l’invisibilité » sur les individu-e-s, car en tant que thérapeute narrative, c’est mon devoir.

La dernière partie de ce livre excellent nous pousse donc à nous questionner et peut être même à nous re-positionner ? Je ne citerai qu’un exemple, il en existe des centaines, ils sont partout et ils sont quotidiens[3]. Je viens de lire : « 100% des femmes françaises affirment avoir été victimes de harcèlement dans les transports en commun ». Il semblerait que face à ces harcèlements, la majorité d’entre elles se taise, baisse les yeux, frôle les murs… Pourquoi ? Chercheraient-t-elles à se rendre invisible ? Notre paysage linguistique pourrait-il être une métaphore du paysage de nos vies ?

Désormais, les linguistes comme Edwige Khaznadar ou Guy Deutscher sont rejoints par les chercheur-e-s en neuro-biologie ou psycho-linguistique comme Lera Boroditski ou Jill Bolte-Taylor et sont soutenus par des praticiens et praticiennes narratives comme Marie-Nathalie Beaudoin et Jeffrey Zimmerman. Pour tous ces gens, le langage est l’outil qui nous permet de penser. Jill Bolte-Taylor, nous dit même que la pensée est le prix que l’espèce humaine doit payer afin de posséder le langage. Alors, une langue ou « le masculin l’emporte sur le féminin » ne pourrait-elle pas créer une pensée ou le masculin est omniprésent et le ‘sexe féminin’ n’a plus qu’à raser les murs du métro ?

[1] Professeure honoraire, docteure en linguistique et docteure ès-Lettres, est spécialisée dans le fonctionnement de la dénomination humaine selon le genre dans la francophonie, et dans d’autres langues européennes.

[2] on cherche un gérant, un directeur, un commercial, un animateur etc…

[3] Aujourd’hui encore, David Pujadas annonce la fin des rénovations au Lido, « 70 danseurs peuvent reprendre l’entrainement »… Je ne vois que des danseuses sur l’écran.

Totalement d’accord avec Juliette !

Utilisons les créations ancestrales des mots parlant des femmes avec clarté. Cela évitera ces prononciations ridicules que Juliette mentionne et ces écritures insupportables d’amis-es, émus-es, embourbés-es dans des revendications refusées au nom d’anciennes traditions d’écriture. Pourquoi les académiciennes se manifesteraient-elles pas, un jour ou l’autre ?

Chère professeur, voici ma graine de sel sur la question du féminin de professeur, auteur, docteur.

J’y ai été confrontée dès le premier communiqué de conférence où je me suis lue annoncée « auteure de ». Haut le cœur. Aussitôt appelée, la rédactrice du communiqué m’a fait très gentiment et contre sa conviction, la grâce de supprimer ce –e. Puis nous en avons longuement parlé.

J’ai compris ses raisons et rejoint le fond du débat. Je me suis ainsi longuement interrogée sur l’absence de mot féminin en face de “garçon”. “Fille”? C’est le vis-à-vis de fils. Et demoiselle n’est pas le pendant féminin de garçon, mais de damoiseau. Les garçons peuvent être dits indépendamment de leur filiation, pas les filles. En français, pas de girl, aucune Mädchen. Seulement des daughters et des Töchters. L’enfance féminine est innommable sans la présence des parents. Cela m’a semblé au moins aussi grave que la confusion entre homme et humain, ou la féminisation de professeur, auteur, docteur. Davantage d’eau encore au moulin : le féminin de garçon a existé, c’était garce. De garce et damoiseau, deux mots anciens tous les deux sortis de leur usage initial, le féminin est devenu une insulte tandis que le masculin se réfugiait en poésie. Je lirai Edwige Khaznadar que vous nous recommandez

Pour revenir aux finales des noms en –eur, voici pourquoi, au-delà du premier mouvement, je crois que l’ajout du –e est un mauvais combat, contreproductif eu égard à la cause qu’il veut servir .

Tout d’abord, à moins de prononcer un affreux auteureu, ce qu’il ne veut pas, il n’est sensible qu’à l’écrit. S’il s’agit d’ouvrir une voie, ce –e le fait moins qu’à moitié : nous parlons plus que nous ne lisons. En outre, il vient se surajouter à quatre options déjà disponibles.

– La première finale en –eur des substantifs féminins, la plus simple, la plus adaptée pour garder la phonétique (intention du –e) et aussi la plus sobre, est –eur. Saveur, peur, erreur, ardeur, chaleur, sueur, douceur, fleur, candeur, clameur, rancœur, lenteur, pudeur, pâleur, rougeur et verdeur, ferveur, profondeur, chandeleur et même la si évidemment féminine sœur en témoignent, –eur est une finale féminine. Pourquoi rendre pesamment féminin à l’écrit (pour rien de plus à l’oral) ce qui l’est déjà, et renoncer à l’élégance aérienne de tant de noms féminins pour la plupart très beaux ? Rien, sinon l’article et les accords, ne saurait réserver au genre masculin professeur et auteur à la finale aussi féminine que celle d’une fleur, de même que journaliste ou commissaire sont, avec leur –e final, masculins ou féminins selon leur article. Le néologisme est inutile. Nous avons la grammaire : “La professeur éprise de son sujet était rejointe par tous ses élèves”.

– La seconde finale est –rice d’actrice, directrice, réalisatrice, enquêtrice, adoratrice. Elle a le mérite d’aller au bout de l’affirmation du féminin, qu’elle rend audible. Et d’être présente dans la langue.

– Si vous ne voulez pas vous dire professrice, ni moi autrice, il y a encore deux finales qui ont le courage de leurs opinions, elles sont audibles. Plus douce que –rice, voici le –euse de porteuse, nageuse, chanteuse, finisseuse. Attachée aux substantifs issus d’un verbe (porter, nager, chanter, finir), elle conviendrait à professeur, qui professe. Moins à auteur qui n’aute pas.

– Et il reste encore, quoique plus rare et certes dévalué, le –esse de doctoresse, patronnesse.

Quant à la finale féminine en –eure, très rare chez les substantifs (je n’ai trouvé qu’heure, demeure et gageure), elle n’est pas signe de féminisation : demeure n’est pas le féminin de demeur, ni gageure de gageur.

Il lui arrive cependant de l’être, mais chez les adjectifs : majeure, intérieure, extérieure, supérieure. De sorte que le –e ajouté à professeur, auteur ou docteur, pour forcer au féminin un substantif qui l’est déjà, le dénature en le traitant comme un adjectif.

Cette finale en –eure me semble inélégante d’être à la fois moins qu’à moitié efficace, inutile, encombrante, querelleuse si elle a poussé nos académiciens hors de leurs gonds, (et ce qui précède l’explique peut-être sans excuser qu’ils se soient faits insultants), déloyale à la nature du substantif donc au langage qui, vous le dites très bien, est “ce qui nous permet de penser”.

Produire sans nécessité le maximum de désordre pour le minimum de résultat, cela ne me semble ni bienveillant aux autres, ni bienveillant à soi, ni clair, ni nouveau. Cela ne peut pas réussir. C’est, moins que servir à moitié la cause féminine, en trahir la profondeur et donner du grain à moudre aux préjugés misogynes les plus dommageables : « elles font beaucoup de bruit pour rien ».

Aussi ce combat pour le -e est-il à mes yeux une métaphore du combat mal ajusté, une erreur.

S’il s’agit de dire le féminin très fort, la langue offre –ice, –esse et, à professeur, –euse.

Je préfère passer en douceur, accorder professeur, auteur et docteur au féminin et les laisser rimer longtemps avec saveur, pudeur, profondeur et ardeur.